沈腾、黄渤和王宝强,这三位百亿影帝,在今年的暑期档,正面碰撞。

从票房上看,王宝强《八角笼中》大获全胜。21亿的票房成绩是黄渤《热烈》的3倍、沈腾《超能一家人》的7倍。票房也暗合观众口碑,《超能》是烂片,《热烈》不好不坏,王宝强获得喝彩。

表面上,这是三巨头座次的更迭,也是他们口碑积累的爆发以及观众不满的迸发。但实际上,这却是国产电影逻辑的变革。题材先行,口碑下沉;唯有质量才能博取市场,只有口碑才能成就票房。明星成为了导演完成叙事的工具,不再是可以左右票房的法宝。因此,即便《超能》“含腾量”100%,也会全盘皆输。而小人物的故事(《八角笼中》),社会热点的改编(《孤注一掷》),才更具有戏里戏外的谈资和意义。

那些靠流量、靠话题赚取票房的年代,一去不返。虽然有人会怀念那个连“综艺电影”都能霸榜的怪胎年代,但谁心里都清楚,这不是常态。该死的,终究会死;该来的,也终究会来。

三百亿影帝齐聚暑期档,换了天地

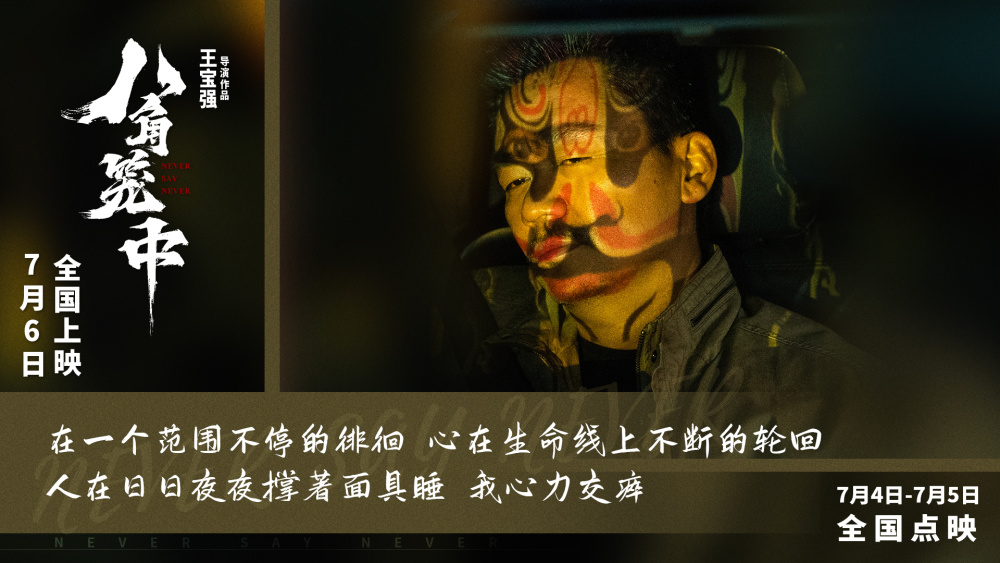

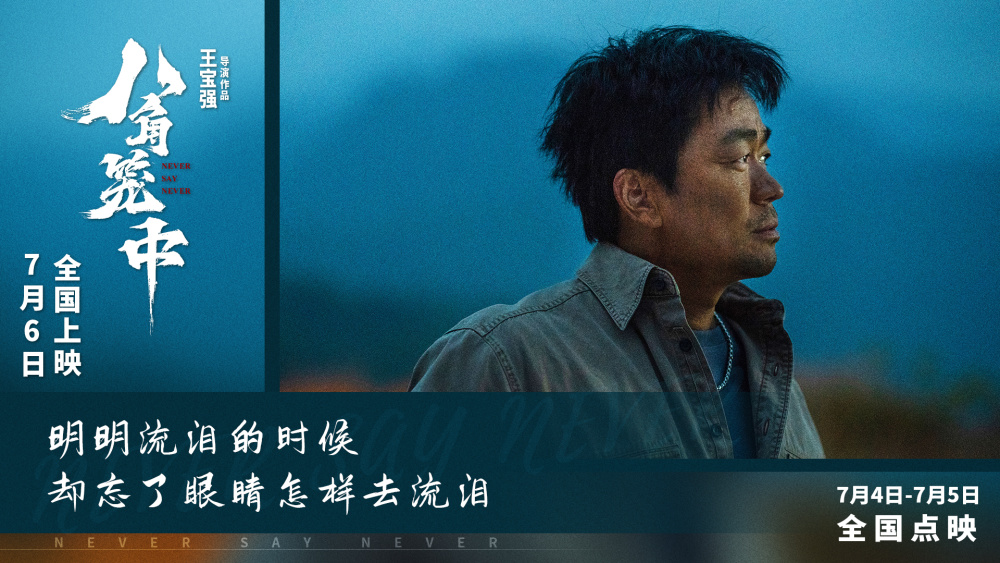

王宝强用《八角笼中》,洗刷了自己《大闹天竺》的耻辱。其实,这种讲述草根逆袭的影片,才是他的基本盘。本身就是草根出生的他,对于影片中的人物,更能感同身受,更有共情和共鸣。

混杂了印度歌舞片元素的《大闹天竺》,是那个山寨喜剧狂飙突进年代里的跟风之作。它把王宝强打到了谷底,也让他无路可退。就在他拿走最差导演金扫帚奖时,他看到了大凉山格斗孤儿的视频。在那时,他就将这个故事埋在心底,作为有朝一日逆袭的基础。

如今,迎来事业第二春的王宝强,或许才刚刚明白,娱乐圈庙小妖僧大,池浅王八多,求人不如求己。

黄渤的《热烈》、《封神》以及即将上映的《学爸》,一如既往地昭示着这个演员的票房号召力。他就像是一个万金油,在哪里都合适,在哪里都稳妥,在哪里都可靠。

但他最大的问题也是稳妥。

稳妥固然能够帮助一个演员称霸票房,但稳妥久了也就划定了一个舒适圈;导演的托付和信任,不为艺术,只为票房。黄渤只要不停重复,资本就不断有利可图。看上去这是双赢,但也是黄渤的内耗。

有多少人是看着《疯狂的石头》认识黄渤的,又有多少人只记得《石头》里那个倒霉的蠢贼?

同样是喜剧明星,科班出身的沈腾,依托着开心麻花和喜剧综艺,稳坐“喜剧一哥”的龙椅。他对自己的定位是精准的。人们对他的喜爱,并不来自角色,而来自他在综艺上那些迅速、精准的本能反应。

《超能一家人》口碑滑坡,如同嚼蜡,但挨骂的只是开心麻花,沈腾全身而退。人们知道,腾哥是一个把喜感写进DNA的男人,他的能耐不止这些。要是腾哥的喜剧不好笑,那一定是开心麻花的问题。很难说沈腾在麻花混吃等死,实际情况是,麻花离开了沈腾,更像一个草台班子。

喜剧演员和笑匠之间的窗户纸

笑匠对于自己的作品,有着至高无上的掌控权。卓别林几乎包办了自己所有影片的导演和剪辑,周星驰那些耳熟能详的作品,也都出自本人的导筒之下;即便是冷面笑匠基顿,也执导了自己的全部名作。

换而言之,他们在作品里历练了自己的风格,进而形成了独立人格。但喜剧演员却没有这种固定的形象。他们在不同的影视剧中跟着剧本和导演游走,高高低低、上上下下,成为了浮萍。

沈腾的毛病是懒惰,在麻花千篇一律的故事里,在郝建的唯唯诺诺中,沈腾不断地重复自己的角色。这些角色在网络段子、流行文化、口舌之乐和反转包袱间穿梭;角色无趣,成了工具。

《超能》的乞乞科夫和《独行月球》的独孤月没有本质上的不同,他们激发笑料的根基,是一以贯之的,更是流水线的。

类型片出身的黄渤,受限在了角色类型中。类型片的磨炼,没让他形成表演方法论,反而让其在熟稔类型流程后,流于表面,粗制滥造。

《热烈》里的丁雷、《莫扎特》里的任大望都是哀乐中年。他们装大款、卖关子、零敲碎打、爱面子——和《打开生活的正确方式》里的边亮,没有底色上的不同。黄渤的平民虽不至于像黄磊的碎嘴小市民那样令人生理不适,但他也并没有多么讨喜。多年选角营造的面具,正在模糊着他的演技。

《八角笼中》的向腾辉可以算是王宝强出圈的角色。他彻底摆脱了《唐探》里唐仁的成功和困局。吊诡的是,向腾辉难以重现,唐仁却可以复制。这个粗俗、迷信、不卫生、大咧咧的角色破了局,拯救了“探案”虚假的推理,集中了笑料,贡献了全片的娱乐性。

作为喜剧演员,王宝强无法放弃唐仁,因为他倾注在人物身上那种过火和癫狂的表演,是塑造人物、成就自己的关键。或许,“唐探”不是IP,但唐仁一定是IP。

斜杠青年的名号,在江湖上飘,但真正的斜杠青年,却少之又少。

沈腾靠着麻花团队,乐不思蜀,安全壁垒高,转型动力小。硬要说《满江红》是转型之作,未尝不可,但张大和郝建之间,那千丝万缕的相似性,又令人犹豫踟蹰。“含腾量”固然是试金石,但覆巢之下无完卵,麻花团队的羸弱,终究也会反噬沈腾个人的喜剧修养。

黄渤拿出了自己早年的“走穴大法”,犯罪剧、合作新人,自己执导,轮番尝试了一遍。虽然试错成本不低,但也赚到了一定的喝彩。《一出好戏》难逃综艺感,却也有着一定的寓言性。他不想把自己限定在喜剧这一局限的范畴中,但又无法摆脱喜剧演员的面具。斜杠青年没那么好做,这需要经历、人脉、天赋和机遇。

最早转型的黄渤,积累了最多的资本。现如今,他名下积压的影视剧,已经排到了2030年。更重要的是,有奖项有票房的他,已经走上了仕途。拍《石头》的时候,宁浩无论如何也想不到,黄渤有朝一日会成为自己的顶头上司——电影家协会副主席。

这是黄渤转型的结果,也是中国电影政治生态的嬗变,让内行领导内行,让专业的人做专业的事。

王宝强没有这么大的野心。在遭遇婚变和质疑时,他想的依旧是拍作品,脱困境。他说自己一直在找项目:“只要肯努力,就一定能等来逆袭”。《八角笼中》的成功,归咎于两个方面。其一是王宝强自身的土地性,毕竟这也是一个小人物逆袭的故事。其二则是影片契合了市场的热度和需要,优质剧情片的稀缺,新闻热点的推波助澜以及王宝强编导演的噱头,早已打开了观众的想象空间。

沈腾在吃老本,黄渤在等机会,只有王宝强,算是踏踏实实地走出了自己的第一步。轻浮俗套的喜剧,渐渐失去了原有的市场,市场对于喜剧的呼唤,是在正剧中加入喜剧元素,而不是在戏喜剧里强塞一套正剧的说辞。所以,《满江红》成了,《超能一家人》败了;《热烈》看着热热烈烈,票房不功不过;更大的成功,属于现实主义的《八角笼中》。

遍地“百亿影帝”时代,三巨头后半程

“百亿票房”,已经不再是殊荣,仅仅是一个门槛。随着市场份额的增大,奖项设置的增加,“影帝”头衔,也不能说明太多的问题。

三巨头的后半程,将会继续分化。

《狂飙》和《三体》之后,市场开始洗牌,资本开始抛弃流量明星,拥抱实力大佬。三巨头意识到了市场的巨变,喜剧不再独当一面,山寨喜剧生存空间更加逼仄。优质剧情片的票房,更是一骑绝尘。转变,迫不得已。

黄渤选择了两条腿走路:不放弃喜剧,不放弃正剧。凶杀题材的《涉过愤怒的海》、HB+U计划的《怒水西流》、历史题材的《密档》、扶贫题材的《撼沙》,都在他的待映片单上;沈腾的舒适圈太大,波及整个喜剧圈。麻花团队尾大难掉,郝建又是春晚钉子户。

王宝强的后半程,选择变得多了起来。他会继续出演《唐探》,还会和乌尔善合作《郑和下西洋》,甚至还有一部名为《恐龙人》的合拍片。他也说,只要有合适的故事,合适的剧本,他依旧会拿起导筒,亲自上阵。

人生就好像是阶梯,只有爬上一层,才能看见一层的风景。草根出生的王宝强,走出了自己的步伐,也踩到了时代的节奏。三巨头中,他的出身最为普通,资源最为拮据,但他却硬是把普通牌玩成了同花顺。

军艺校草沈腾,自然不甘人后。2025年,他有一部小人物斗黑势力的《高能游戏》待映。沈腾是编剧、导演和主演。但这部电影2020年立项,三年之后依旧毫无动静,难说成色几何,但他起码是跨出了这一步了。

三巨头其实刚刚走入黄金年龄,他们的一举一动,至少能牵动50亿票房的走向。在投其所好,个人意趣以及社会舆论之间,三巨头,总要找到破局之道,那才是属于后半程真正的角力。

谁能完成“孤注一掷”,谁将成为“消失的他”,我们拭目以待。